Festival Courtisane

Bétonsalon – centre d’art et de recherche

invite

Courtisane – festival et plateforme de diffusion de cinéma et d’art audiovisuel

9, 10 et 11 décembre 2021

Depuis 2002, Courtisane organise un festival à Gand en Belgique : sa programmation se déploie dans un kaléidoscope de styles, de supports, de gestes, de langages et d’émotions et compose un patchwork d’œuvres historiques ou récentes qui partagent une soif de l’expérimentation, une signature et un sens de la résistance. Cette invitation prend la forme d’une programmation sur trois jours qui réunit les courts-métrages de Kevin Jerome Everson, des œuvres de Lis Rhodes, ainsi que les films d’Annik Leroy, Beatrice Gibson et Nina Menkes.

Programme

avec les films de Kevin Jerome Everson, Beatrice Gibson, Annik Leroy, Lis Rhodes, Nina Menkes

Jeudi 9 Décembre, à 19h :

Kevin Jerome Everson

Matériau, procédure et processus : ces trois mots définissent le cœur de la démarche artistique de l’artiste-cinéaste Kevin Jerome Everson. C’est avec cette approche, fondée sur une préférence pour le minimalisme et une formation en sculpture et en photographie de rue, qu’il sait mieux que quiconque évoquer la poétique des vies et des expériences des communautés afro-américaines de la classe ouvrière.

Vivant et enseignant en Virginie, mais né et élevé à Mansfield, Ohio, enfant de parents venus du Mississippi pendant la Grande Migration, Everson réalise des films qui sont inextricablement liés aux conditions socio-économiques et à l’histoire du Midwest et du Sud des États-Unis. En plus de vingt ans, il a produit un corpus de plus de 170 courts métrages et d’une douzaine de longs métrages, qui se distinguent toujours par le soin exceptionnel qu’ils apportent aux spécificités du lieu, du mouvement, de la parole et de la forme.

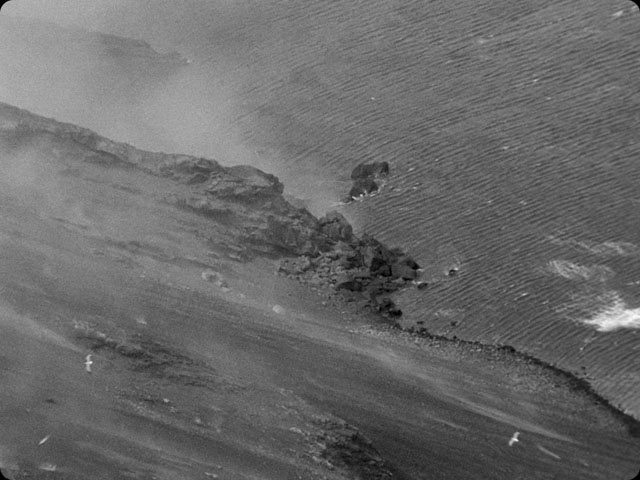

Extrait de « IFO », Kevin Jerome Everson, 2017. © Picture Palace Pictures

Extrait de « IFO », Kevin Jerome Everson, 2017. © Picture Palace Pictures

Kevin Jerome Everson, Eason, 2016, 15’

(sous-titrage français)

Réalisé dans le cadre du centenaire de la grande migration afro-américaine à Philadelphie, en Pennsylvanie, Eason est un court-métrage librement inspiré de la vie de James Walker Eason (1886-1923), membre de longue date de l’UNIA (Universal Negro Improvement Association and African Communities League) de Philadelphie.

Kevin Jerome Everson, Fe26, 2014, 7’ (sous-titrage français)

Tourné en 16mm à l’été 2013, Fe26 suit deux hommes sur la côte est de Cleveland, Ohio. Le film met en lumière les tensions entre le travail illégal (le vol de plaques d’égouts et de tuyaux en cuivre) et les manières de survivre dans des zones où le taux de chômage est très élevé.

Kevin Jerome Everson, Sound That, 2014, 12’

(sous-titrage français)

Sound That suit les employés du département des eaux de Cleveland à la recherche de ce qui se cache en dessous, lorsqu’ils enquêtent sur les fuites dans les infrastructures du comté de Cuyahoga, Ohio. Le son invite le spectateur/auditeur à découvrir les sons creux qui se cachent sous les surfaces de Cleveland.

Claudrena N. Harold, Kevin Jerome Everson, Hampton, 2019, 7’

Black Voices, la chorale de gospel de l’Université de Virginie, est de retour après un concert triomphant à Hampton Roads.

Kevin Jerome Everson, Music from the Edge of the Allegheny Plateau, 2019, 7’

Rappeurs et chanteurs de gospel, dans la rue et chez eux. Everson a été inspiré par The Little Richard Story (1980) de William Klein, un film qui raconte la vie de l’icône du rock-and-roll à travers les yeux et les expériences de ses ami·es, de sa famille et de ses imitateur·rices.

Kevin Jerome Everson, IFO, 2017, 10’

(sous-titrage français)

À Mansfield, dans l’Ohio, des observations d’OVNI donnent lieu à de nombreuses réflexions. Pendant ce temps, des jeunes de banlieue lèvent les poings vers le ciel en signe de reddition.

Kevin Jerome Everson, Ears, Nose & Throat, 2016, 10’

(sous-titrage français)

Au cours d’un examen ORL, une femme raconte un événement horrible dont elle a été témoin. Une histoire tragique dont nous ne voyons, n’entendons ni ne sentons les horreurs, mais que nous ne pouvons que trop bien imaginer.

Kevin Jerome Everson, Recovery, 2020, 10’

Un aviateur suit une formation à la 14e escadre d’entraînement au pilotage de la base aérienne de Columbus, à Columbus, Mississippi.

Vendredi 10 Décembre, à 19h :

Annik Leroy

Annik Leroy, Tremor, 2017, 92’

Es ist immer Krieg : ces mots obsédants empruntés à la poétesse et écrivaine Ingeborg Bachmann constituent le sous-titre du dernier film d’Annik Leroy, Tremor (2017). Mais cette phrase met également en exergue un sentiment qui traverse toute l’œuvre de cette photographe et cinéaste bruxelloise : un sentiment de non-réconciliation, de refus de se résigner aux violences qui imprègnent notre quotidien. Les films de Leroy nous rappellent que les histoires d’oppression et d’injustice continuent de hanter le présent, que leur présence n’est pas seulement perceptible dans les cicatrices inscrites dans les paysages physiques qui traversent l’Europe contemporaine, mais qu’elle se répercute également dans d’innombrables cas de violence et de destruction qui passent en toute impunité. Ce sont ces tremblements à peine perceptibles et menaçants qui pénètrent continuellement nos vies quotidiennes et nos relations interpersonnelles, que l’on peut ressentir à travers les films, les vidéos et les installations que Leroy a réalisés depuis 1980 ; une variété d’œuvres qui, chacune à leur manière, résument les mots de Bachmann : « Ici, dans cette société, il y a toujours la guerre, il n’y a pas de guerre et de paix, il n’y a que la guerre ».

suivie d’une discussion avec l’artiste Annik Leroy et le commissaire d’exposition Stefano Miraglia

Extrait de « Tremor », Annik Leroy, 2017. © Auguste Orts Production / Cobra Films

Extrait de « Tremor », Annik Leroy, 2017. © Auguste Orts Production / Cobra Films

Samedi 11 Décembre, à 16h :

Lis Rhodes

Introduction par Baptiste Jopeck de la revue Les Saisons

Depuis les années 1970, l’artiste et réalisatrice Lis Rhodes réalise un travail radical et expérimental qui remet en question les récits hégémoniques et le pouvoir de la structure du langage grâce au cinéma, au son, au dessin, à la performance, à la photographie, à l’écriture et à l’analyse filmique. Lis Rhodes a étudié au North East London Polytechnic et au Royal College of Art (RCA), puis a enseigné au RCA et au Slade pendant trente ans. Figure clé et programmatrice de cinéma de la London Film-Makers’ Cooperative (LFMC), Rhodes a également été membre fondatrice de Circles, réseau féministe de diffusion de films.

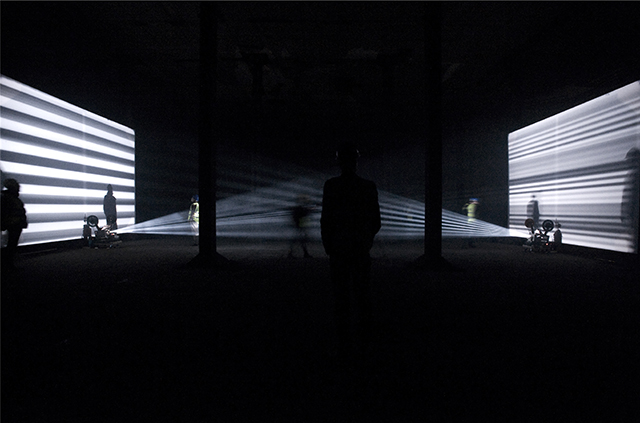

Lis Rhodes, Light Music, 1975, 2x16mm, 25’

« Light Music a été réalisé pour pallier le manque d’attention accordé aux compositrices en Europe. Le projet a débuté comme une composition de dessins, puis cela s’est transformé en une composition sonore, où les intervalles entre les lignes sont enregistrés comme des bruits différenciés ou des "notes". Les dessins ont ensuite été filmés à l’aide d’un banc-titre (une caméra qui sert à animer des images fixes). L’objectif de la caméra se rapproche et s’éloigne des dessins ; au fur et à mesure que les intervalles entre les lignes se rétrécissent ou s’élargissent, l’amplitude du son augmente ou diminue. L’image produit un son qui devient littéralement une musique « légère » (light music).

Lecture du texte Whose History de Lis Rhodes par la réalisatrice Elsa Brès (en français)

Vue de « Light Music », Lis Rhodes, 1975. © Lis Rhodes

Vue de « Light Music », Lis Rhodes, 1975. © Lis Rhodes

Lis Rhodes, Light Reading, 1978, 16mm, 20’

Moment charnière dans la filmographie de Lis Rhodes, Light Reading est son premier film en voix-off, ainsi que son premier film explicitement féministe. Light Reading a inspiré une succession de films d’essai féministes d’avant-garde en Grande-Bretagne ; peu de temps après son achèvement, Rhodes a écrit « Whose History ? », un texte essentiel qui confronte l’écriture de l’histoire du cinéma pour et par les hommes, et plus largement le problème de la fabrique de l’histoire.

Lis Rhodes, Running Light, 1996, 15’

En 1989, dans le cadre d’une recherche sur l’état des réserves en eau potable, Lis Rhodes et Mary Pat Leece se sont rendues en Virginie-Occidentale où des mines à ciel ouvert polluaient les sources. Au fil de leurs discussions sur les effets dévastateurs de l’exploitation minière à ciel ouvert, elles évoquent un autre problème majeur, celui des travailleurs agricoles migrant·es.

Aura Satz, Lis Rhodes - The Warning that Never Was, 9’

Samedi 11 Décembre, à 18h :

Beatrice Gibson et Nina Menkes

Introduction par Jessica Macor

Beatrice Gibson, Deux sœurs qui ne sont pas sœurs, 2019, 21’

(Langues : anglais, français et portugais, sous-titres anglais)

Deux sœurs (qui ne sont pas des sœurs), deux grossesses, une voiture à deux places, une reine de beauté, un caniche. L’élection d’un second fasciste, cette fois au Brésil. Un thriller sans crime. Le film est inspiré par le scénario original de Gertrude Stein, écrit en 1929 alors que le fascisme européen prenait de plus en plus d’ampleur. Deux Sœurs se déroule dans le Paris contemporain, dans un moment d’agitation sociale et politique comparable. La réalisatrice fait appel à un réseau intime d’amis et d’influences pour incarner les acteurs principaux : la célèbre poétesse new-yorkaise Alice Notley et l’enseignant Diocouda Diaoune. Deux Sœurs joue sur l’intérêt de Stein pour l’autobiographie et la répétition. C’est un thriller abstrait qui dresse un portrait collectif. Une exploration de l’héritage, de la responsabilité, de l’éthique et de l’avenir.

Extrait de « Deux sœurs qui ne sont pas sœurs », Beatrice Gibson, 2019 © Beatrice Gibson & VG Bild-Kunst

Extrait de « Deux sœurs qui ne sont pas sœurs », Beatrice Gibson, 2019 © Beatrice Gibson & VG Bild-Kunst

Nina Menkes, Queen of Diamonds, 1991, 77’

Queen of Diamonds suit la vie marginale de Firdaus (Tinka Menkes), une croupière de blackjack qui vit à Las Vegas, entre les lumières scintillantes du casino et l’oasis du désert menacé de disparaître. Entre un mari disparu et la violence domestique voisine, le monde fragmenté et hypnotique de Firdaus jongle entre répétition et colère refoulée. Tourné avec une admirable rigueur de composition faisant écho à Jeanne Dielman de Chantal Akerman, Queen of Diamonds est un chef d’œuvre, remarquable et exigeant, du cinéma américain indépendant. La rediffusion du film marque le début d’une nouvelle reconnaissance de l’ensemble des travaux de Menkes, saluée comme l’une des cinéastes les plus subversives de sa génération.

Extrait de « Queen of Diamonds », Nina Menkes, 1991. © Arbelos Films

Extrait de « Queen of Diamonds », Nina Menkes, 1991. © Arbelos Films

-

info document (PDF - 1.4 Mio)

Partager