Évènements

Ecoutez les enregistrements sur l’antenne betonsalon de radio 22 Tout-monde !

La r22 Tout-monde est une webradio lancée en juin 2014 par Khiasma, plateforme culturelle et centre d’art basé aux Lilas (93), en proche banlieue de Paris. Elle met en circulation et en partage des documents sonores de tous formats, produits par un ensemble de contributeurs de par le monde. Ces documents sont pensés comme des archives vivantes et des ressources pour l’action. La r22 Tout-monde est partenaire de l’exposition Le Jour d’après et de Bétonsalon - Centre d’art et de recherche.

Mercredi 11 mars / 19h-21h

Maryam Jafri à Something You Should Know

Hors-les-murs : EHESS

Maryam Jafri présente son travail dans le cadre du séminaire Something You Should Know (artistes et producteurs d’aujourd’hui), conçu et organisé par Patricia Falguières, Elisabeth Lebovici, Hans-Ulrich Obrist et Nataša Petrešin-Bachelez

Mardi 17 mars / 18h-21h

vernissage le Jour d’Après & lancement de QALQALAH

Samedi 21 mars

Taxi TRAM

Le réseau TRAM (réseau art contemporain Paris / Ile-de-France) propose un parcours en autocar à la découverte de trois expositions :

Monologue de Vandy Rattana au Jeu de Paume, Mongkut d’Arin Rungjang à la Maison d’art Bernard Anthonioz et Le jour d’après à Bétonsalon – Centre d’art et de recherche. Réservation nécessaire. Informations : 01 53 34 64 43 ou taxitram@tram-idf.fr

Vendredi 27 mars / 14-16h

La figure de l’artiste-chercheur face aux patrimoines numérisés

hors-les-murs : université Paris 7

Dans le cadre du réseau Usages des Patrimoines Numérisés, le séminaire Intermédialité (EMOI) de l’université Paris organisé par Isabelle Barbéris accueille Maryam Jafri, en conversation avec Isabelle Barbéris (Maître de conférences en Arts de la scène et du spectacle vivant), Virginie Bobin (Commissaire associée, en charge du projet des publics à Bétonsalon - Centre d’art et de recherche) et Emmanuelle Raynaut (artiste).

Mardi 7 - jeudi 9 avril

JOURNEES NATIONALES des ARTS et de la CULTURE dans l’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR avec l’Université Paris Diderot

Mardi 7 avril / midi-14h

Une tentative invérifiable de rentrer dans l’histoire : visite et rencontre avec les participant-e-s de l’atelier Diderot et Soufiane Ababri.

Jeudi 9 avril / 13-15h

Visites de l’exposition par les étudiant-e-s du Master 1 Journalisme, Culture et Communication Scientifiques.

Samedi 10 avril / 10h30-17h30

Boys don’t cry

Hors les murs : MAC/VAL

Soufiane Ababri est invité à présenter le travail mené avec l’atelier Une tentative invérifiable de rentrer dans l’histoire au MAC/VAL vendredi 10 avril dans le cadre de 3 journées de rencontres, performances et projections, les 10, 11 et 12 avril, conçues en écho à l’exposition Chercher le garçon , à laquelle il participe.

Entrée libre. www.macval.fr/

Samedi 11 avril / 14h-19h

IMAGES EN DEPENDANCES

Avec, entre autres : Maryam Jafri, Dominique Malaquais (Chargée de recherche au Centre d’études des Mondes Africains, CNRS) et Cédric Vincent (Docteur en anthropologie et postdoctorant au centre d’Anthropologie de l’écriture (EHESS)), Soufiane Ababri (artiste), Sarah Frioux-Salgas (Responsable des archives et de la documentation des collections à la médiathèque du musée du quai Branly)...

Comment l’histoire est-elle cadrée par ses représentations ? Comment les images et leurs significations sont-elles affectées par leur contexte de circulation ? Photographies, revues et films présentés dans Le jour d’après seront successivement activés par Maryam Jafri et ses invité-e-s dans l’espace de l’exposition, lors d’une après-midi consacrée aux itinéraires des images et aux réseaux successifs de significations générés par les représentations et les récits historiques, depuis des perspectives postcoloniales et non-alignées.

Jeudi 23 avril / 17h30-19h30

Archives en écho : Repenser les mémoires et les imaginaires des indépendances coloniales : séance 1/3

Un séminaire proposé par le groupe de recherche Le noeud du monde : politique du corps (post)colonial (Pauline Vermeren, Maïa Hawad, Jephthé Carmil).

En dépaysant les archives de leurs territoires habituels, en les rejouant dans le champ de l’art, le dispositif de Maryam Jafri interroge la production et la gestion des mémoires collectives. Que produit ce nomadisme quand il travaille le terrain sensible de la narration des histoires coloniales ? Quel autre type de discours et de récits fait-il émerger ? Quel dialogue produit-il en relation avec les situations postcoloniales contemporaines et leurs récits actuels ?

Jephthé Carmil (doctorant en sociologie à l’Université Paris 7 – Paris Diderot et aux Beaux arts de Nantes), Maïa Hawad (doctorante en philosophie politique à l’Université Paris 7 – Paris Diderot et en anthropologie à l’EHESS) et Pauline Vermeren (docteure en philosophie politiques et chercheure affiliée au Laboratoire de changement social et politique (LCSP) de l’université Paris 7-Diderot) tenteront de montrer les parallèles que présente ce voyage avec leurs expériences de jeunes chercheurs travaillant en France avec les études postcoloniales. Ils évoqueront ainsi les gymnastiques méthodologiques que provoque au sein de leurs travaux en philosophie politique et en sociologie, l’usage des archives. La présentation sera suivie d’une discussion, qui se prolongera au cours des deux prochaines séances du séminaire.

Prochaines séances : jeudis 21 mai et 18 juin.

Samedi 25 avril / 14h-19h

HORS-CHAMP : UNE APRES-MIDI AMBIVALENTE

Avec les participants-es du groupe de recherche égalité / hybridité / ambivalence de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design Toulon Provence Méditerranée : Anaïs Dormoy, Jean-Loup Faurat, Géraldine Martin, Julie Origné, Axelle Rossini, Ian Simms, Mabel Tapia et Margaux Verdet. Invité : Maxime Guitton. En présence de Maryam Jafri.

Au cours d’une après-midi, l’exposition Le jour d’après devient le cadre de navigations ambivalentes, convoquant extraits de films, textes lus ou performés, et paysages sonores hybrides qui s’infiltrent dans le hors-champ des images rassemblées par Maryam Jafri. Depuis plusieurs mois, le groupe de recherche égalité / hybridité / ambivalence, initié à l’Ecole supérieure d’art et de design de Toulon-Provence, s’attache à cartographier les généalogies possibles, les déplacements, les migrations et les liens théoriques entre, d’un côté, un principe d’égalité entendu comme principe éthique, politique et esthétique, et de l’autre les notions d’hybridité, d’ambivalence et de décentrage, aux héritages hétérogènes. Les ressources accumulées sont recomposées et partagées au moyen de Renkan, un outil de création de cartes heuristiques collaboratives.

Suite à un travail d’une semaine au sein de l’exposition Le jour d’après, nourris de rencontres avec Maryam Jafri (artiste), Maxime Guitton (programmateur, commissaire d’exposition), Olivier Marboeuf (auteur, commissaire, directeur de l’Espace Khiasma) ou encore Em’kal Eyongakpa (artiste en résidence à Kadist Art Foundation) les artistes du groupe de recherche proposent des parcours croisés entre l’espace proliférant des cartes heuristiques et celui plus matériel de l’exposition.

14h -15h30 : Compositions / recompositions

Suite à ses échanges avec les participants du groupe de recherche, Maxime Guitton (programmateur, commissaire d’exposition) propose une séance d’écoute publique où se composent et recomposent, dans une circulation entre l’Amérique du nord et l’Inde (notamment), musiques militantes, populaires et savantes.

15h30 - 18h30 : Lignes diagonales

Des documents visuels, sonores et performatifs sont activés par les artistes et chercheurs du groupe de recherche de l’ESADTPM à partir des réflexions soulevés par l’exposition "Le jour d’après".

Cet événement reçoit le soutien de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design Toulon Provence Méditerranée.

Mercredi 13 mai / 18h-20h30

PROJECTION de La Pyramide Humaine de Jean Rouch (1961, 1h30)

Hors-les-Murs : Amphi Buffon de l’université Paris Diderot

Un an avant l’indépendance de la Côte d’Ivoire, Jean Rouch propose à des lycéens blancs et noirs d’Abidjan de mettre en scène une amitié.

Dans le cadre de CinéDiderot, le ciné-club de l’université Paris Diderot, sur une proposition des étudiant-e-s du Master I Journalisme, Culture et Communication Scientifiques. Le film sera suivi d’un débat animé par Pascal Dibie (ethnologue, professeur à l’université Paris Diderot) : "Visages d’une jeunesse coloniale : entre fiction et documentaire". Voir le monde, court-métrage d’Adeline Labadou, Sophie Martinez et Julien-Léo Wolfenstein sera projeté en début de séance.

Informations et réservation ici et ici.

En partenariat avec le service Culture de l’université Paris Diderot.

Jeudi 21 mai / 17h-19h

ARCHIVES EN ECHO : Repenser les mémoires et les imaginaires des indépendances coloniales. Séance 2/3 : Indépendances en question : une ellipse au sein des sciences humaines et sociales ?

Un séminaire proposé par le groupe de recherche Le noeud du monde : politique du corps (post)colonial, avec Jephthé Carmil (doctorant en sociologie à l’Université Paris 7 – Paris Diderot et aux Beaux-arts de Nantes), Maïa Hawad (doctorante en philosophie politique à l’Université Paris 7 – Paris Diderot et en anthropologie à l’EHESS) et Pauline Vermeren (docteure en philosophie politique et chercheure affiliée au Laboratoire de changement social et politique (LCSP) de l’université Paris 7-Diderot).

A travers Independence Day 1934-1975, l’artiste Maryam Jafri nous invite à questionner les mémoires produites par une série d’archives photographiques immortalisant les journées d’Indépendance d’anciennes colonies d’Afrique et d’Asie.

Que nous dit cette iconographie sur les rituels qui mettent en scène le passage d’un pouvoir à un autre, c’est-à-dire d’un état de domination à celui dit d’indépendance ? Comment parle-t-elle du colonial et du postcolonial alors en devenir ? Quel dialogue produit-elle avec les situations postcoloniales contemporaines et leurs récits actuels ? Au caractère prolixe de ces récits d’archives répond un certain « mutisme » des sciences humaines et sociales sur les indépendances, souvent réduites, comme l’analyse l’historien Frederick Cooper, à de "simples arrières-plans historiques".

Cette deuxième session explorera le motif de la transition et de la frontière en philosophie politique et interrogera les processus d’acquisition de souveraineté ainsi que les différentes formes de citoyenneté en jeu à l’heure du passage dans l’ère postcoloniale.

Prochaine et dernière séance le 18 juin à 17h.

Jeudi 28 mai de 17h à 19h // Evénement parallèle

Lancement de L’homme qui mordit son chien, un projet éditorial des étudiants de l’atelier d’écriture de la Licence 3 Arts, Lettres, Langues de l’Université Paris VII-Denis Diderot, sous la direction de Julie Ramage.

Vendredi 29 mai de 18h à 18h30 // Evénement parallèle

Présentation de Pourquoi Moi, performance chorale d’Emmanuelle Raynaut avec Johanna Korthals Altes, Satchie Noro, Emmanuelle Raynaut et Kerwin Rolland.

A l’invitation d’Isabelle Barbéris (maître de conférence à l’université Paris 7), dans le cadre du programme UDPN - Usages des patrimoines numérisés (Idex SPC), l’artiste Emmanuelle Raynaut présente une version de Pourquoi Moi, création née au cours de résidences à Beyrouth et à Rome dans les archives de l’ONG UMAM et les réserves du Vatican.

Une production AREP-Cie Région Centre, coproduction UMAM-dg The Hangar, ZINC-Friche Belle de Mai, CORSINO-Studio-44, Cie Maroushka/ Festival Ecoute Voir, LIEUX FICTIFS, La Muse en Circuit, le CERILAC et UDPN, et avec le soutien du Dicream, aide à la maquette et à la production.

Samedi 30 mai / 15h - 18h

L’Exercice du doute : l’exposition comme médium de recherche

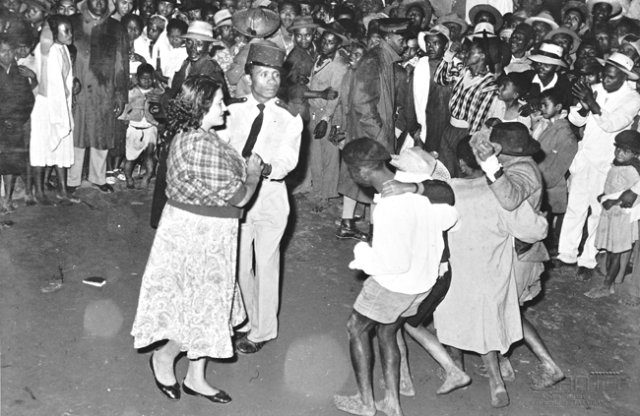

- Bal populaire dans le quartier d’Andravoahangy pour le soir de la fête de la République du samedi 21 octobre 1958. Fonds ANTA, Madagascar.

Avec Emanuele Guidi (directeur artistique, ar/ge kunst, Bolzano), Invernomuto (Simone Bertuzzi & Simone Trabucchi, artistes), Virginie Bobin (commissaire associée, en charge du projet des publics à Bétonsalon – Centre d’art et de recherche) et Rémi Parcollet (historien de l’art).

Une après-midi réunissant essais visuels et théoriques autour de l’exposition comme médium de recherche, où prendre le temps de repenser les relations entre l’art et la sphère publique, au-delà des catégories disciplinaires.

PROGRAMME

15h : Accueil

15h10-15h30 : Emanuele Guidi, Situer la recherche : entre l’institution et la ville

Tout en positionnant ar/ge kunst, le centre d’art qu’il dirige à Bolzano, au sein du contexte politique et culturel du Sud Tyrol (une région bilingue d’Italie, à la frontière de l’Autriche), Emanuele Guidi reviendra sur des exemples spécifiques de pratiques artistiques et curatoriales, le caractère politique du « display » et des modalités de recherche qui élargissent l’espace et le temps des formats d’exposition, pour mieux faciliter des formes de production et de partage des savoirs. Il évoquera plus particulièrement le cas du projet de Gareth Kennedy, “The Uncomfortable Science”, qui s’est déroulé à Bolzano en 2013-14 dans le cadre de « One Year-Long Research-Project”, une série de résidences de recherche et de production à ar/ge kunst.

15h40-16h : Invernomuto, Hit by the Archive

Le duo italien Invernomuto revient sur deux projets au long cours : Negus, série de films explorant la métaphore du Negus et ses liens avec le passé colonial de l’Italie, tout en retraçant la tradition jamaïcaine musicale du « versioning » ; et Malu - Lo Stereotipo della Venere in Italia, qui prend sa source dans une archive particulière de Mondo Movies et de Mondo Sexy italiens des années 60 et 70. Ces deux projets ont pris formes à travers une succession d’expositions, de films et de publications – incluant des protagonistes tels que le légendaire musicien Lee “Scratch” Perry. Les recherches d’Invernomuto donnent lieu à différents « outputs », parmi lesquels l’exposition. (en anglais)

16h15-16h35 : Virginie Bobin, TISSAGE (d’une dance à un bouquet de fleurs en passant par un incendie)

Regarder la photographie, prise en 1958, d’une danse traditionnelle à Madagascar ; déchiffrer les conséquences d’un incendie criminel à l’université d’Alger en 1962 ; retracer les apparitions successives d’un bouquet de fleurs depuis 1960 à aujourd’hui : à travers l’examen d’éléments particuliers contribués respectivement par une chercheuse, des étudiants et une artiste à l’exposition de Maryam Jafri en cours à Bétonsalon – Centre d’art et de recherche, Virginie Bobin dévide le réseau de relations, de pratiques et de temporalités qui constituent une exposition conçue comme une plateforme active pour la circulation et la contamination de différentes formes de savoir. (en anglais)

16h45-17h05 : Rémi Parcollet, Documenter l’exposition, exposer le document

Les archives, notamment visuelles de l’exposition d’Harald Szeemann “Live in Your Head. When Attitudes Become Form : Works – Concepts – Processes – Situations – Information” (1969 Berne), ont été un outil déterminant pour la reconstitution orchestrée par Germano Celant, Thomas Demand et Rem Koolhaas à la fondation Prada à Venise en 2013. De quelle manière les recherches menées sur la documentation produites lors de l’exposition d’origine, structurent, orientent et conditionnent cette « reconstruction » ? (en français)

17h15-18h : Discussion avec le public

Intervenants

Virginie Bobin est commissaire associée, en charge du projet des publics à Bétonsalon – Centre d’art et de recherche. Elle a notamment travaillé au Witte de With Centre for Contemporary Art à Rotterdam et aux Laboratoires d’Aubervilliers, tout en développant des projets curatoriaux et éditoriaux indépendants, avec un intérêt particulier pour les frottements entre pratiques artistiques, recherche et formes de travail collaboratives.

Emanuele Guidi est auteur et curateur. Depuis juillet 2013, il dirige ar/ge kunst, le centre d’art de Bolzano (Italie), où il développe un programme autour de positions artistiques qui questionnent l’exposition comme médium de recherche et les relations entre les arts visuels, le design, la danse, l’édition et la théorie (www.argekunst.it). Parmi ses projets précédents : How to Tell a Story (DEPO, Istanbul 2013, co-commissariat avec Cathy Larqué) ; Between Form and Movements (Galleria E.Astuni, Bologne, 2012), Rehearsing Collectivity – Choreography Beyond Dance (Tanzfabrik, Berlin, 2011, co-commissariat avec Elena Basteri, Elisa Ricci et Aldo Giannotti), Collective Body (Liquid Loft, Vienne, 2010, co-commissariat avec Aldo Giannotti).

Invernomuto est un duo formé par Simone Bertuzzi et Simone Trabucchi, deux artistes basés à Milan, en 2003. Ses médiums de préférence sont le son et l’image en mouvement, mais le duo travaille aussi à travers sculptures, publications et performances. Parmi leurs expositions et performances solo les plus récentes : The Celestial Path (GAMeC, Bergame, 2013), I-Ration (ar/ge kunst, Bozen, 2014), Negus – Far Eye (Museion, Bozen, 2014), Marsèlleria (Milan, 2014), Anabasis Articulata (Triennale di Milano, Milan, 2014), ArtSpeak (Vancouver, 2015) et Wondo Genet (AuditoriumArte, Rome, 2015). Leur travail a aussi été présenté dans des expositions collectives et des festivals comme Biennale Architettura 11 (Venise, 2008), Hors Pistes 2009 (Centre Pompidou, Paris, 2009), Milano Film Festival (Milan, 2013), Black Star Film Festival (Philadelphie, 2014), Bozar (Bruxelles, 2015), Nero su Bianco (American Academy in Rome, 2015).

Rémi Parcollet est historien de l’art contemporain. Il travaille sur l’histoire des expositions, à partir d’approches contemporaines des archives visuelles, du patrimoine et des humanités numériques, du traitement des images dans l’histoire des musées et des témoignages visuels dans le champ artistique et culturel. Il co-dirige la revue Postdocument.

En collaboration avec ar/ge kunst, dans le cadre de PIANO, plateforme préparée pour l’art contemporain, France–Italie 2014- 2016, initiée par d.c.a / association française de développement des centres d’art, en partenariat avec l’Institut français d’Italie, l’Ambassade de France en Italie et l’Institut français, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, du ministère de la Culture et de la Communication et de la Fondation Nuovi Mecenati.

- Invernomuto, Negus, 2013 (photo de plateau). (c) Invernomuto.

Dimanche 31 mai / 11h - 17h

CRISS-CROSSING the ARCHIVE

Conférence et workshop de Maryam Jafri

Hors-les-Murs : University of the Arts, Central St-Martins, Londres

Organisé par Making Public(s), une plateforme éditoriale en ligne pour l’étude des expositions, initiée par les étudiants du Master Art Exhibition Studies à Central Saint Martins, University of the Arts, Londres.

Programme et informations ici.

Lundi 1er et mardi 2 juin

Y A-T-IL UN RÉGIME POSTCOLONIAL DES ARTS ?

Colloque

Hors-les-Murs / Amphi Buffon et Amphi Turing de l’université Paris Diderot

L’ère de la globalisation est, à l’évidence, postcoloniale. Pourtant, le postcolonial apparaît souvent moins comme le corrélat de la mondialisation que comme son envers. Se demander s’il y a un régime postcolonial des arts revient ainsi à s’interroger sur la dimension postcoloniale de la mondialisation artistique. Aujourd’hui, l’art, comme l’argent, ignore les frontières : c’est ce qu’il y a de plus fluide dans les échanges culturels. Il s’agira de saisir ce qui se produit aujourd’hui dans les arts visuels non à partir de « l’Occident » et de la mondialisation mais à partir du « reste du monde » et de la postcolonialité, croisant « vues d’ici » et « vues d’ailleurs ».

Le programme détaillé et les informations pratiques sont accessibles ici.

Colloque organisé par Seloua Luste Boulbina, avec le Laboratoire de changement social et politique et la revue Afrikadaa.

Le colloque se terminera mardi 2 juin par une visite collective de l’exposition de Maryam Jafri, Le jour d’après, à Bétonsalon.

Samedi 13 juin / 10h-19h

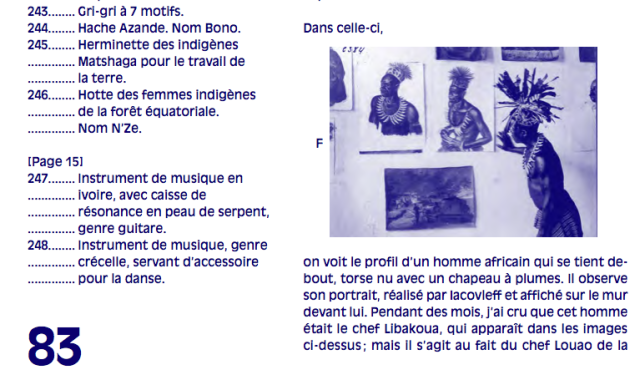

- Extrait de la contribution d’Emma Wolukau-Wanambwa autour de La Croisière Noire , publiée dans Qalqalah n°1, 2015.

D’AUTRES GESTES : USAGES DES PATRIMOINES

Avec Lotte Arndt (enseignante en théorie à l’École d’art et design de Valence), Marian Nur Goni (historienne de la photographie), Nana Oforiatta Ayim (auteure, historienne), Franck Ogou (archiviste, responsable de programme à l’Ecole du Patrimoine Africain), Zineb Sedira (artiste), Ashok Sukumaran (artiste), Françoise Vergès (politologue) et Emma Wolukau-Wanambwa (artiste).

D’autres gestes donne la parole à différent-e-s artistes, chercheur-se-s mais aussi collectifs et institutions qui interrogent les modalités de constitution, de conservation, de circulation et d’interprétation des archives et des patrimoines, notamment via la numérisation. Le Jour d’après et le travail de Maryam Jafri témoignent du rôle compliqué joué par la maitrise des outils de conservation et de diffusion du patrimoine (parfois celui des autres) dans la construction identitaire et idéologique des Etats après les indépendances. Alors que la légitimité de l’idée de Nation se trouve aujourd’hui mise à mal par la globalisation, les enjeux des archives et du patrimoine se déplacent. Quel rapport les « communautés imaginaires » décrites par Arjun Appadurai entretiennent-elles avec un patrimoine matériel et immatériel auxquels nous n’avons souvent accès qu’à travers des dispositifs médiatiques et numériques ? Quelles sont les alternatives possibles à l’institution nationale de l’archive ? Quels gestes, quels usages et quels réseaux sont-ils en jeu pour faire du patrimoine un outil d’émancipation et de connaissance ?

Les interventions se feront en français et en anglais, avec traduction simultanée dans les deux langues.

La journée sera suivie du lancement de Qalqalah, un reader, en présence de l’équipe éditoriale (Bétonsalon – Centre d’art et de recherche et Kadist Art Foundation Paris) et de Lotte Arndt, Marian Nur Goni et Emma Wolukau-Wanambwa (contributrices).

PROGRAMME

10h30 – Accueil et Présentation de la journée

1ère partie : PRESERVATION et DEPLACEMENTS des PATRIMOINES

11h - 11h30 – Franck Ogou (archiviste, responsable de programme à l’Ecole du Patrimoine Africain), en conversation avec Marian Nur Goni (historienne de la photographie) : Archives photographiques africaines : état des lieux et initiatives de préservation

Quels sont les acteurs qui tentent aujourd’hui de préserver les archives photographiques sur le continent africain ? Avec quels moyens et portées agissent-ils ? Et quel est l’impact des gestes et des expériences de "valorisation" qui ont précédé sur la conception de ce travail de longue haleine ? Voici autant de questions que Franck Ogou et Marian Nur Goni tenteront d’éclaircir, avec une attention particulière portée au projet de l’École du Patrimoine Africain, basée à Porto-Novo, autour de l’archive de Cosme Dossa.

11h40 - 12h10 – Emma Wolukau-Wanambwa (artiste) : THE SEEABLE, THE SAYABLE AND THE SYSTEM*

Emma Wolukau-Wanambwa explore, à travers différents modes d’engagement, le rôle des archives comme mécanismes de contrôle. Elle s’intéresse à la manière dont les sociétés en font usage, pour donner forme et gouverner ce que l’on sait, ce que l’on dit et ce que l’on voit. Au cours de son intervention, elle abordera ces questions en se référant à la manière dont le gouvernement britannique a géré ses archives coloniales, ainsi qu’à ses recherches récentes dans les archives de « La Croisière Noire » - une épopée de 30 000 kilomètres depuis l’Algérie jusau’à Madagascar, orchestrée par le fabricant de voitures français Citroën et sponsorisée par Louis Vuitton.

* Le titre est emprunté à une conférence de Stephen Dixon

12h10-12h30 – Discussion modérée par Lotte Arndt (enseignante en théorie à l’École d’art et design de Valence)

12h30 - 14h – Pause déjeuner

Des repas légers seront proposés à la vente.

2ème partie : PARA-INSTITUTIONS de l’ARCHIVE

14h - 14h30 – Nana Oforiatta-Ayim (auteure, historienne) : Cultural Encylopaedia : The Archive as a Work of Art

Cultural Encyclopaedia est un vaste projet de documentation et d’archivage initié par Nana Oforiatta-Ayim pour faciliter la ré/organisation des savoirs, des révits et des représentations depuis et sur le continent africain. Cultural Encyclopaedia existe sous la forme d’une plateforme numérique, de publications et à travers des nœuds d’histoire vivante. Elle ambitionne de poser les bases d’histoires alternatives du développement via la production, la collecte et le partage des savoirs.

14h40 - 15h10 – Ashok Sukumaran (artiste, membre fondateur de Camp) : Don’t Wait for the Archive

Les expériences menées avec Pad.ma, une plateforme d’extraits vidéo opérée depuis plusieurs années par Camp, ont fait ressortir le caractère toujours provisoire et incomplet de l’Archive, ce gros mot. On ne cesse d’imaginer des usages et des abus de l’archive, avant même d’en avoir une. Voilà sa force. Pad.ma décrit le pouvoir d’une « plateforme » pour produire de l’imagination, un espace où le monde paraît différent. C’est aussi une forme concrète où de petits groupes de gens et d’ordinateurs s’emparent de ce qui constitue historiquement une fonction de l’état, fonction où l’état a clairement échoué.

3ème partie : ARCHIVES VIVANTES

15h30 - 16h – Projection de Gardiennes d’Images I de Zineb Sedira (2010)

16h - 16h30 – Zineb Sedira : Gardiennes de mémoires

Gardiennes d’images dresse le portrait de Safia Kouaci, veuve de Mohamed Kouaci, un photographe algérien décédé en 1996, qui avait documenté la guerre d’Algérie. Safia n’est pas la seule gardienne de ses archives : en revisitant le passé en compagnie de Zineb Sedira, l’acte de remémoration des histoires et des images permet celui de leur enregistrement. L’oeuvre est à la fois un hommage double au couple remarquable que forment Safia et Mohamed, un document historique et une réflexion filmique sur le vieillissement et la solitude.

16h40 - 17h00 – Conclusion de Françoise Vergès (politologue)

17h00 - 17h30 – Discussion modérée par Virginie Bobin (Co-commissaire de l’exposition Le Jour d’après)

17h30 - 19h00 – Apéritif et lancement de Qalqalah, un reader co-édité par Bétonsalon – Centre d’art et de recherche et Kadist Art Foundation.

Cet événement est co-organisé avec la Chaire Global South(s), tenue par Françoise Vergès dans le cadre de son séminaire au Collège d’études mondiales de la Fondation maison des sciences de l’homme. Il reçoit le soutien du Collège d’études mondiales et du programme UDPN - Usages des patrimoines numérisés (Idex SPC). La venue de Nana Oforiatta-Ayim est organisée en partenariat avec Kadist Art Foundation, Paris. La venue d’Ashok Sukumaran est organisée en partenriat avec le séminaire Something You Should Know - Artistes et producteurs d’aujourd’hui.

Jeudi 18 juin / 17h-19h

ARCHIVES EN ECHO : Repenser les mémoires et les imaginaires des indépendances coloniales. Séance 3/3 : “Postcolonial turn” : son aventure dans le champ de l’art contemporain

Ces dernières années, la critique postcoloniale a renversé de nombreuses perspectives épistémiques dans les sciences humaines et sociales. En se répandant dans les pratiques artistiques et curatoriales, elle invite à une lecture alternative de l’histoire de l’art. Néanmoins, peu de travaux analysent vraiment la portée et les répercussions de cette épistémologie critique dans le champ artistique. Quel dialogue cette textualité fait-elle advenir dans l’art contemporain ? Quel décentrement est-il possible dorénavant ? Cette troisième séance entend explorer certains enjeux et implications que le « postcolonial turn » reflète dans les pratiques curatoriales contemporaines.

Un séminaire proposé par le groupe de recherche Le noeud du monde : politique du corps (post)colonial, avec Jephthé Carmil (doctorant en sociologie à l’Université Paris 7 – Paris Diderot et aux Beaux-arts de Nantes), Maïa Hawad (doctorante en philosophie politique à l’Université Paris 7 – Paris Diderot et en anthropologie à l’EHESS) et Pauline Vermeren (docteure en philosophie politique et chercheure affiliée au Laboratoire de changement social et politique (LCSP) de l’université Paris 7-Diderot).

Jeudi 25 juin / 19-20h

A CONSERVATOR’S TALE

Performance de Kapwani Kiwanga

- Kapwani Kiwanga, "Forms of absence" (image extraite de la vidéo), 2014.

Dans A Conservator’s Tale, Kapwani Kiwanga tient le rôle d’une conservatrice en charge d’archives à la fois particulières et subjectives. Elle donne voix à des objets silencieux, vie à des récits oubliés et narre des histoires fantastiques. Anecdotes, faits inédits et bêtes mythiques trouvent leur place dans les récits de Kiwanga. En combinant lectures, extraits sonores et vidéo, l’artiste explore le statut du document, mais aussi les possibilités de la transmission orale. La performance se fera en anglais.

Cet événement conclut le séminaire The Place from Where We Look organisé par Kadist Art Foundation du 23 au 25 juin 2015 à Paris, dans le cadre de Collecting Matters, un programme initié en 2012 par Kadist Art Foundation (Paris), Nomas Foundation (Rome) et David Roberts Arts Foundation (Londres) visant à encourager de nouvelles façons de penser, partager et réfléchir la notion de collection. The Place from Where We Look bénéficie du soutien de Contemporary Art Heritage Flanders (CAHF).

Bétonsalon - Centre d’art et de recherche a contribué à la sélection des participants internationaux du séminaire - Marianna Hovhannisyan, Yu Ji, Moses Serubiri, Simon Soon, Yesomi Umolu et Natalia Zuluaga - et en accueille la dernière journée.

Pour en savoir plus sur le programme d’événements publics :

www.kadist.org / http://collecting-matters.tumblr.com

Kapwani Kiwanga souhaite remercier le Jeu de Paume, Marta Ponsa et Nataša Petrešin-Bachelez.

Dimanche 5 juillet / 13h-19h

HOSPITALITÉS 2015

Le MAC VAL, Bétonsalon – Centre d’art et de recherche et la galerie Ygrec, Ensapc proposent un parcours à travers les expositions Chercher le garçon, Le jour d’après et State of the Road, tirant le fil de récits subjectifs comme possible résistance face aux puissances dominantes normatives que sont le modèle de l’Etat-nation, le mythe américain, le patriarcat ou encore l’héroïsme moderniste. Une action proposée par Soufiane Ababri, Tentatives invérifiables de rentrer dans l’histoire / Les Têtes de Nègre, se déroule entre le MAC VAL et Bétonsalon - Centre d’art et de recherche, nourrie de sa présence dans les deux expositions. A Ygrec, Nelson Bourrec Carter et Camille Ayme reprendront sous une forme performative les points d’ancrage de leur exposition.

Des interventions de Barbara Manzetti (avec Tanguy Nédélec) et Philippe Artières, invités d’Hospitalités, ponctueront l’après-midi.

Dans le cadre de la manifestation Hospitalités du réseau TRAM. Tarif : 7 euros par pers. (4 euros tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi). Informations : 01 53 34 64 43 ou taxitram@tram-idf.fr - www.tram-idf.fr

Vendredi 10 juillet / 14h-15h30

Histoires de photographies contestataires/contestées

Hors-les-Murs : La Sorbonne

Histoires de photographies contestataires/contestées est un panel organisé par Marian Nur Goni et Erika Nimis, deux chercheuses associées à l’exposition Le jour d’après, dans le cadre de l’ECAS (Conférence Européenne des Etudes Africaines). Y participeront notamment les historiens Helihanta Rajaonarison et Jürg Schneider, autres contributeurs de l’exposition.

Dans le sillage de nombreux travaux (Christraud Geary, 2002 et Estelle Sohier, 2012) analysant la vie sociale et politique des images photographiques produites sur le continent africain depuis la deuxième moitié du 19e siècle pour éclairer, avec des outils renouvelés, les enjeux des époques qui les ont vu naître, ce panel vise à mettre en lumière les différents contextes dans lesquels ces images, leurs usages et les circulations de leurs supports, ont pu, à un moment donné, contester les discours dominants de leur temps. Plus d’infos ici.

Voir la liste détaillée des intervenants ici.

Samedi 11 juillet / 16h

FINISSAGE et PERFORMANCE d’ANNE HISTORICAL

Competitors Leave at Dawn : the race from Johannesburg

Une lecture-performance d’Anne Historical (Bettina Malcomess)

Cette performance s’incrit dans le projet The Memories of Others : une série d’apparitions travaillant la voix, le geste et l’image en mouvement. L’oeuvre prend pour point de départ des images de films d’actualités de la ‘Great African Air Race’ qui a rallié Johannesburg depuis le Royaume-Uni. Un seul avion arriva et, avec trois accidents mortels, la course fut un échec. La narratrice de la performance est un personnage affligé de la capacité de se remémorer les souvenirs des autres. Nous ne sommes pas si loin du mécanisme d’un film : le réceptacle de souvenirs pas encore expérimentés. A travers ce récit d’un voyage qui n’a pas été vécu directement, l’oeuvre propose une réflexion sur l’imaginaire colonial d’un continent qui ne serait qu’un territoire unique.

Dans le cadre d’Africa Acts, une semaine de manifestations culturelles et artistiques consacrée à la performance en Afrique et dans ses diasporas, présentée du 5 au 12 juillet 2015 par la European Conference of African Studies et organisée par l’Institut des mondes africains (IMAF) et le laboratoire Les Afriques dans le monde (LAM) / CNRS, en collaboration avec l’agence à paris. Remerciements à Dominique Malaquais.

A propos de la European Conference on African Studies et d’Africa Acts

La sixième édition de la European Conference on African Studies (8-10 juillet 2015) a pour thème principal : Mobilisations collectives en Afrique : contestations, résistances et révoltes. Musique, graffiti, cinéma, théâtre, danse : l’art a marqué, et continue de marquer profondément, les mobilisations dont il est question ici. Du Caire au Cap, performance et politique se conjuguent, radicalisant moments et mouvements. En écho à ce rôle clé des arts, pour la première fois, la European Conference on African Studies accueillera une trentaine d’ateliers consacrés aux cultures visuelles et expressives.

Voir le programme détaillé ici.

Parallèlement à la European Conference on African Studies,AFRICA ACTS a été conçu à l’attention d’un large public comme un parcours à travers Paris. AFRICA ACTS offrira une programmation ambitieuse et novatrice mettant en exergue la singularité et l’originalité du travail d’artistes résolument hors-format. A travers les œuvres de ces artistes se dessinent tout à la fois une critique sans quartier de la violence sociale, économique et politique à l’échelle globale et un désir de la transcender. Individuellement et tout ensemble, ils posent sur le monde qui les entoure des regards qui tendent à le ré-enchanter : le repenser, le rêver à l’aune d’imaginaires qui mettent à mal clichés et idées reçues.

ATELIERS

UNE TENTATIVE INVERIFIABLE DE RENTRER DANS L’HISTOIRE

Un atelier proposé par Soufiane Ababri, dans le cadre des Ateliers Denis Diderot de l’université Paris Diderot

Comment rentre-t-on dans l’histoire ? Par quels moyens ? Seul-e, ou en groupe ? Peut-on écrire l’histoire en empruntant des chemins détournés, officieux, invérifiables ? A travers différents outils (entretiens, enquêtes, travail sur les images), l’artiste Soufiane Ababri propose d’interroger collectivement la capacité de chacun à “rentrer dans l’histoire” (y figurer, y jouer un rôle, la transformer). Chaque séance s’appuiera sur une série de matériaux (archives télévisuelles, films, textes, oeuvres d’art) issus de sources diverses. Il ne s’agira pas d’acquérir des “techniques” (aucune maitrise préalable n’est requise, au contraire) mais bien d’imaginer des manières dont l’art puisse devenir un outil de recherche, un outil politique.

Atelier ouvert à tou-t-e-s sur inscription auprès du Service Culture de l’université Paris Diderot : service.culture (at) univ-paris-diderot.fr / 01 57 27 64 36 / 01 57 27 59 37

Plus d’informations ici.

Ces tentatives invérifiables de rentrer dans l’Histoire

Soufiane Ababri

Si d’aller voir un film et cocher par la suite une étoile sur 4 sur un blog cinéphile, si marcher dans une manifestation pour la régularisation des sans-papiers, si lire un journal et y découper l’article sur l’attentat de Charlie Hebdo, coller ce même article face à un autre article annonçant la mort d’Abdelwahab Meddeb. Si croiser Jim jarmusch dans une rue de Tanger et le fixer du regard jusqu’à ce qu’il se retourne, si visionner en janvier 2015 d’un trait tous les épisodes de toutes les saisons de Star Wars ne sont pas des faits historiques, alors c’est une négation totale de ma présence sur terre et de ma durée de vie sur celle-ci.

Une telle conception de l’Histoire et une telle conscience historique nous mettent face à notre situation d’absence, un corps faisant partie du peuple mais pas de son Histoire. Une telle conscience remet en cause l’idée d’un individu agissant dans un groupe pour un changement futur. L’expression "rentrer dans l’Histoire" signifie agir et réaliser des actions pour forcer la suite des événements et y trouver une place.

D’un tel "concept" peut émerger des tentatives que nous fournirons pour nous y inscrire, pour résister. Tenter de s’inscrire dans l’Histoire sans passer par les voies officielles et la volonté de pouvoir. Cela peut être la révolution la plus radicale jamais vue. Une révolution invisible et invérifiable.

L’idée qu’a le pouvoir de l’Histoire est dans son essence même interdite à nous, à tous ceux qui ne sont pas le pouvoir. La discrétion imposée au peuple, à ses femmes, à ses immigré-e-s, à ses homosexuel-l-e-s, à ses pauvres, est une des définitions de l’Histoire.

"Keep low profile". Comment rester dans cette position effacée, du profil bas, tout en faisant des tentatives de rentrer dans l’Histoire. Comment garder des traces de nos gestes, de nos pensées, de nos idées, comment parasiter l’hégémonie de l’Histoire officielle. Fournir des éléments à reprendre par la postérité, donc évidemment penser à la transmission d’un nouvel enseignement.

Ces gestes ne sont pas une science, ce sont des gestes éparses qui renseignent sur des prises de position sans intermédiaire et sans passer par l’aveu ou la confession.

Il y a l’idée permanente et obsédante de la postérité oui. Nos contemporains sont endoctrinés manipulés et c’est donc trop tard pour eux sauf s’ils se mettent à pratiquer des tentatives invérifiables de rentrer dans l’Histoire. Invérifiables puisque l’Histoire est ce qui viendra après notre fin.

A propos de Soufiane Ababri

Né en 1985 à Tanger, Soufiane Ababri est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs et de l’Ecole Supérieure des Beaux-arts de Montpellier Agglomération. Son travail a notamment été exposé en 2013 à l’Institut Français d’Amsterdam et en 2014 à In Between à Bruxelles. En 2015 il participe à l’exposition « Chercher le garçon » au MAC/VAL et bénéficie d’une résidence à la Cité des Arts à Paris. Il collabore avec la curatrice Karima Boudou à la préparation d’une revue-exposition qui sera lancée au Cube à Rabat à l’automne 2015.

//

IMAGES EN DEPENDANCES : CIRCULATIONS MEDIATIQUES

Un atelier organisé en collaboration avec le master 1 Journalisme, Culture et Communication Scientifiques de l’université Paris Diderot et Thierry Lefebvre (directeur d’études du Master 1).

du 22 janvier au 9 avril

Avec Sarah Balfagon Viel, Anne-Sophie Boutaud, Sarah-Louis Filleux , Barbara Gineau Delyon, Numa Journiac, Laurène Levy, Alice Mounissamy, Léo Tessier , Cécile Thibert, Benjamin Vignard, Océane Vincent.

Prenant pour point de départ les photographies d’Independence Day 1934-1975, cet atelier propose d’observer l’itinéraire des images et des récits qui leur sont associés, en collaboration avec Maryam Jafri, Virginie Bobin, Sarah Frioux-Salgas (Responsable des archives et de la documentation des collections à la médiathèque du musée du quai Branly), Dominique Malaquais (Chargée de recherche au Centre d’études des Mondes Africains, CNRS) et Cédric Vincent (Docteur en anthropologie et postdoctorant au centre d’Anthropologie de l’écriture (EHESS). Leurs recherches donnent lieu à la présentation de matériaux dans l’exposition, à la rédaction d’un blog et à des visites.

- Timbre représentant le festival Festac au Nigeria, (c) Dominique Malaquais et Cédric Vincent.

Voir le journal de bord de l’atelier.

ECRIRE L’EVENEMENT

Un atelier d’écriture organisé en collaboration avec Julie Ramage, dans le cadre de l’UFR LAC de l’université Paris Diderot.

du 29 janvier au 9 mai

Pour transformer un fait en événement, il faut intervention de l’écriture, qu’elle soit visuelle ou textuelle ; c’est dans les modalités de cette narration que l’événement se définit. Ecrire l’ordinaire, écrire l’extraordinaire relèvent du même processus de transformation médiatique. Etude d’artistes contemporains utilisant les mediums de la photographie, de la vidéo, de l’installation/performance et de la littérature pour écrire le fait divers, le quotidien, ou les événements nationaux. Un journal sera diffusé à Bétonsalon – Centre d’art et de recherche et sur le campus de l’université Paris Diderot à l’issue des ateliers.

LE HORS-CHAMP DES IMAGES : EGALITE / HYBRIDITE / AMBIVALENCE

Un atelier organisé en partenariat avec l’Ecole Superieure d’Art et de Design de Toulon Provence.

du 20 au 24 avril. Evénement public samedi 25 avril

Avec Anaïs Dormoy, Jean-Loup Faurat, Géraldine Martin, Edouard Monnet, Julie Origné, Axelle Rossini, Ian Simms et Mabel Tapia.

Réticent à opposer certaines thèses fondatrices du modernisme aux outils théoriques développés autour des cultural studies, qu’ils considérent tout aussi opératoires, le groupe de recherche égalité / hybridité / ambivalence, initié à l’Ecole supérieure d’art et de design de Toulon-Provence, s’attache à tracer les généalogies, les déplacements, les migrations, les liens théoriques et les oeuvres entre ce que l’on peut appeler, d’un coté, un principe d’égalité comme principe éthique, politique et esthétique, et les notions telles que hybridité, ambivalence et décentrage de l’autre. Le groupe se rassemblera une semaine durant au sein de l’exposition Le jour d’après pour s’intéresser plus particulièrement à la question du hors-champ en lien avec le travail de Maryam Jafri et leur propre recherche.

Partager